ODER: Über welche Stolpersteine man nachher nur noch lächeln kann.

Eine gute Produktionsumgebung

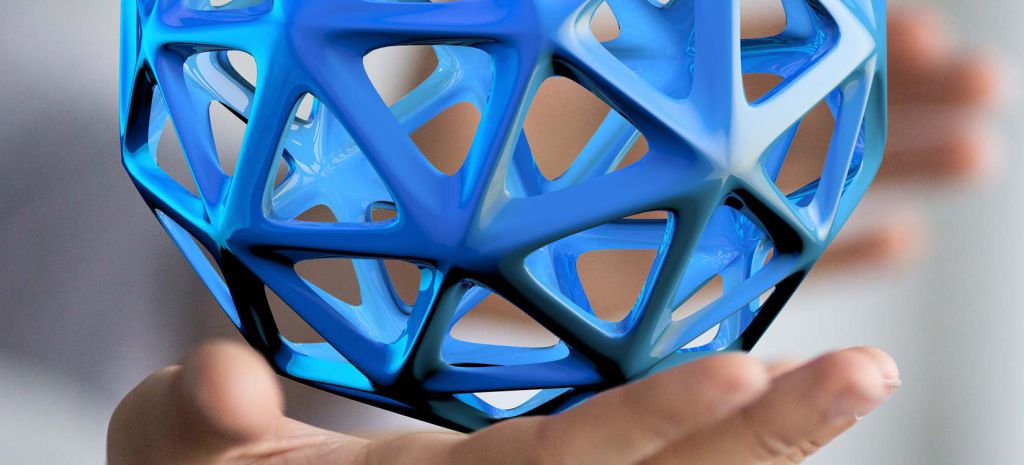

In der letzten Woche ist unser 3D-Drucker tatsächlich nochmal umgezogen. Alles zusammengenommen (Drucker, Absauganlage, Rechner, Verbrauchsmaterialvorräte) hat er doch einen gewaltigen Platzbedarf, den wir zunächst etwas unterschätzt hatten. Vor allem aber ist der Umzug deshalb nötig, um einen optimalen Workflow garantieren zu können. Die frisch gedruckten Elemente, die ja noch sehr anfällig sind und daher schonend behandelt werden müssen, waren in der Produktionsumgebung unserer anderen Druckmaschinen nicht gut aufgebhoben.

Außerdem ist mir in der Testphase klargeworden ist: Der 3D-Druckprozess ist ein langsamer, ruhiger Arbeitsprozess. Und er wird es auch nachher, wenn Routine im Workflow da ist, bleiben. Ein systematischer Prozess, der einfach seine Zeit braucht, ist am besten auch in einer abgeschlossenen Umgebung aufgehoben.

Die Lernkurve ankurbeln

Erst wenn der 3D-Drucker vor Ort in Betrieb genommen und sorgfältig eingerichtet wurde, kann der Lernprozess starten. Und der ist sehr zeitaufwändig, was man einfach einkalkulieren muss, um nicht enttäuscht zu sein. Denn „Plug & Play“ gibt es hier schlichtweg nicht!

Man muss sich nicht nur in die Bedienung der Hardware, sondern insbesondere in verschiedene Softwarelösungen einarbeiten. Natürlich erhält man Tipps von den Herstellern und Händlern. Aber für den gesamten 3D-Druckprozess gibt es Stand heute keine Standardschulungen, sondern es ist learning by doing. Wenn man seine Kunden also vom Start weg mit einem perfekten Druckergebnis optimal bedienen möchte, dann muss man sich nach der Installation die nötige Zeit geben, Erfahrungen zu sammeln!

Gute Daten, schlechte Daten

In Zusammenhang mit dem Erfahrungsammeln machte uns eine Tatsache eigentlich am meisten zu schaffen: Es ist sehr schwierig, vernünftige Daten für Testzwecke zu beschaffen. Die Hersteller stellen für Testzwecke 10 bis15 Dateien zur Verfügung, was aber bei weitem nicht ausreicht. Und was einem vor allem nicht darin schult, zu erkennen, welche Daten unbedingt nachbearbeitet werden müssen und wie wir sie optimalerweise verändern sollten. Jedes Mal, wenn also in der Testphase das Druckergebnis nicht unseren Erwartungen entsprach, war die große Preisfrage, wo der Fehler lag: War es eine mangelhafte Datenbasis? Haben wir Bedienfehler bei der Software begangen? Oder haben wir ein gutes Ergebnis sogar erst nach dem Druck durch Fehler beim Infiltrieren verfehlt?

Mein Fazit:

Plug & Play funktioniert vielleicht beim heimischen Inkjet- oder Laserdrucker. Bei einem professionellen 3D-Drucker ist es nicht ganz so einfach. Und ganz ehrlich: Für uns als Druckdienstleister ist das auch gut so. Denn so haben wir eine Existenzberechtigung und deutsche Büros werden nicht so schnell von eigenen 3D-Druckern überschwemmt.

Hier finden Sie alle weiteren bisher veröffentlichten Beiträge der Serie:

- Teil 0 “Einführung”: Aus dem Nähkästchen geplaudert! Erfahrungen einer frischgebackenen 3D-Druckerei.

- Teil 1: “Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten – gekauft!”

- Teil 2: Vom “Plug” zum “Play” ODER: Was da noch so alles dazwischen liegt.

- Teil 3: “Gut Ding will Weile haben” ODER: Warum der Prozess nach dem Druck noch nicht zu Ende ist!

- Teil 4: “Der Teufel steckt im Detail” ODER: Warum eine tolle Hardware nur die halbe Miete ist.

- Teil 5: „Planung ist das halbe Leben“ ODER: Wie Rahmenbedingungen, Arbeitsschritte und Zeitvorgaben zu einem optimalen Workflow führen.